Im Interview

Prof. Dr. Werner Pohl

Im Interview

Prof. Dr. Werner Pohl

Prof. Dr. Werner Pohl

- zwölf Jahre Entwickler im Bereich Datentechnik bei Olympia

- 1987 – kurz vor der Schließung der Olympia Werke – Wechsel zur Fachhochschule in Wilhelmshaven

- heute Ruheständler, denkt noch immer gerne an die Zeit bei Olympia zurück

(Interview Prof. Dr. Werner Pohl vom 06. Mai 2022)

Jade HS: Wie kamen Sie zu Olympia und wann haben Sie dort angefangen?

Pohl: 1975 – Olympia war hier die weitaus bekannteste Firma in der Gegend. Ich habe Elektrotechnik an der TU Hannover studiert und dann dort promoviert. Weil ich an meiner Heimatstadt hing, habe ich mich bei Olympia beworben und habe dann 1975, nach zwei Bewerbungsgesprächen, dort angefangen. Es war also die Verbundenheit zu meiner Heimatstadt und auch zu dem Betrieb. Ich habe übrigens mein Vorpraktikum dort gemacht. Das ging damals an der TU Hannover noch ein halbes Jahr lang. Einige Monate vor dem Fachpraktikum habe ich auch dort verbracht, daher kannte ich die Firma schon ein bisschen.

Jade HS: Wie lange waren Sie dort tätig?

Pohl: Bis 1987. Vorhin erst nachgeguckt.

Jade HS: Als was genau waren Sie bei Olympia beschäftigt?

Pohl: Ich war als Entwickler im Bereich Datentechnik tätig. Der Datentechnik-Bereich ist erst relativ spät nach Wilhelmshaven gekommen. Dabei handelte es sich um Kollegen der Fertigungs- und Entwicklungsstellen Kaufbeuren und Hersfeld. Ich war in der Entwicklung Datentechnik, hauptsächlich als Projektleiter, tätig. Dort hatte ich diverse Entwicklungsprojekte zu verantworten und ein großer Anteil meiner Tätigkeit war die Gremienarbeit für den Dienst Teletex.

Das war mit sehr viel Reise- und Gremientätigkeit verbunden. Auch die Koordination mit der AEG, Telefunken in Backnang und anfänglich mit der Firma Telefonbau und Normalzeit in Frankfurt gehörte zu meinen Aufgaben. Dort hatten wir gemeinsame Projekte, die größtenteils vom Ministerium für Forschung und Technologie (BMFT) gefördert wurden. Ich hatte die Aufgabe, Berichte zu schreiben und den Entwicklungsfortschritt zu überwachen.

Jade HS: Wie war Ihre eigene Laufbahn bei Olympia?

Pohl: Das ist ein bisschen schwierig. Ich bin als Projektleiter eingestiegen, also nicht in der normalen Firmenhierarchie mit Abteilungsleiter, Bereichsleiter und Vorstand. Aber ich muss sagen, dass ich mich nie danach gedrängt habe, in der Hierarchie aufzusteigen. Allerdings war ich mal für ungefähr zehn Tage Assistent des technischen Vorstands in Wilhelmshaven. Da waren Themen wie beispielsweise die Abwasserbeseitigung bei Olympia oder Zukaufprodukte von Rechnern zu bearbeiten. Das war mir so technikfern und da hatte ich eigentlich so wenig Lust zu, dass ich dem damaligen Vorstandsmitglied mitgeteilt habe, dass das nichts für mich ist. Fairerweise hat er mir das auch nicht übel genommen. Vielleicht hätte das mir sogar einen Aufstieg innerhalb der Firmenhierarchie ermöglicht, wenn die Firma noch länger Bestand gehabt hätte. Aber ich hing zu sehr an der Technik – das hat mir viel mehr Spaß gemacht als Zahlen zusammenzutragen oder Protokolle für den Vorstand zu schreiben. Doch wenn man gehaltlich aufsteigen will, bleibt einem fast nichts anderes übrig. Wer zu sehr der Technik verhaftet ist, bleibt dann da.

Jade HS: Welches Image hatte Olympia damals?

Pohl: In den Arbeitskreisen stand Olympia noch ein bisschen in dem Ruf, an der alten Mechanik zu hängen. Man hat angezweifelt, ob Olympia es noch schafft, sich in anderen Bereichen zu etablieren. Objektiv betrachtet war das aber nicht gerechtfertigt. Technologisch, ich spreche jetzt von der Entwicklung, war die Firma immer auf dem allerneuesten Stand. Es wurde nicht mit Geld gespart, um die Leute zu Schulungen zu schicken. Auch nicht bei den Entwicklungssystemen, die wir für die Softwareentwicklung brauchten. Das war vorbildlich, das kann man nicht anders sagen.

Jade HS: Waren Sie an der Entwicklung der Rechner beteiligt?

Pohl: Nein. Sobald man eine gewisse Hierarchiestufe erklommen hat – so niedrig sie auch gewesen sein mag – machen andere die Knochenarbeit. Ich selbst habe nicht programmiert. Das habe ich zuletzt an der Hochschule und während meiner Dissertation gemacht. Bei mir war es mehr die Führung der Abteilung und die Vertretung der Firma nach außen. Das musste man auch erst lernen, wenn in den Arbeitskreisen technische Argumente hervorgebracht wurden. Dahinter steckte fast immer knallharte Geschäftspolitik.

Jade HS: Gab es Aufgaben, die Sie besonders gerne gemacht haben?

Pohl: Ja, das war die Arbeit in den Arbeitskreisen. Dazu zählt die Festlegung der Spezifikation für den Teletex-Dienst. Die Diskussionen dort waren sehr interessant. Es waren diverse Firmen da, die mitgearbeitet haben. Dazu zählten zum Beispiel Siemens, T&N, Olivetti und Nixdorf. Interessanterweise war es immer so: Die Post, also Vertreter im FTZ (Fernmeldetechnisches Zentralamt), neigten dazu, die Spezifikationen für die Teletex Endgeräte immer schärfer zu fassen, also immer noch mehr rein zudrücken. Dann hielten alle Firmen zusammen, obwohl sie ja Konkurrenten auf dem Markt waren.

Das hat mir ausgesprochen viel Spaß gemacht. Es hat mich also nicht allein die Technik interessiert, sondern auch die Geschäftspolitik. Und Auslandsreisen waren auch immer sehr gut.

Jade HS: Gab es Aufgaben, die Sie nicht so gerne gemacht haben?

Pohl: Auf Anhieb fällt mir da eigentlich gar nichts ein.

Jade HS: Was war für Sie das Besondere, in dieser Firma zu arbeiten?

Pohl: Das war eben für damalige Zeit Hightech. Man wusste, man war an vorderster Front. Und vor allem auch die Vielseitigkeit. Auch mit Kunden kam man in Berührung. Diese hatten stellenweise technische Probleme und die Geräte funktionierten nicht mehr. Dann bin ich mit Kollegen dort hingefahren und habe einen Protokoll-Analysator angeschlossen. Häufig funktionierte dann aber doch alles.

Pohl: Das war eben für damalige Zeit Hightech. Man wusste, man war an vorderster Front. Und vor allem auch die Vielseitigkeit. Auch mit Kunden kam man in Berührung. Diese hatten stellenweise technische Probleme und die Geräte funktionierten nicht mehr. Dann bin ich mit Kollegen dort hingefahren und habe einen Protokoll-Analysator angeschlossen. Häufig funktionierte dann aber doch alles.

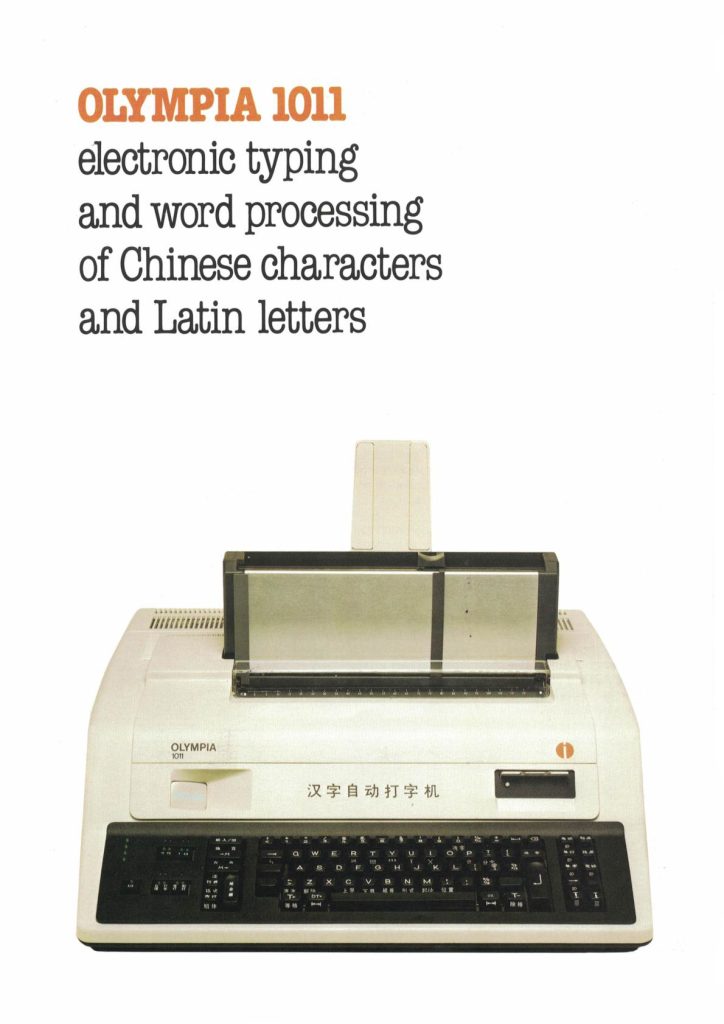

Ich bin auch ins Ausland zu zahlreichen Symposien gereist – nach Kanada zum Beispiel. Auch im Zusammenhang mit der chinesischen Schreibmaschine, die entwickelt worden ist, durfte ich reisen. Da war ich in Hongkong und Shanghai. Das war schon ein Erlebnis. Ich war stolz, bei Olympia zu arbeiten. Es war auch angesehen in der Bevölkerung.

Jade HS: Gab es einen bestimmten Grund, weshalb Sie bei Olympia aufgehört haben?

Pohl: Ganz eindeutig, denn die Schließung war ja abzusehen. Die Firma war nicht im Aufwärtstrend, sag ich mal vorsichtig. Als ich gekündigt habe, waren die derart froh, dass einer ging, ohne eine Abfindung zu fordern.

Und ich konnte dann in meiner Heimatstadt Wilhelmshaven bleiben, an der Fachhochschule. Das Betriebsklima und die Lehrtätigkeit haben mir ohnehin gut gefallen. Wenn die Firma floriert hätte, wäre ich vielleicht aus Spaß an neueren Entwicklungen dort geblieben. Aber man merkt, wenn es auf Dauer nichts wird.

Man hat noch versucht, über den Preis mitzuhalten, also durch Rationalisierung. Aber gegen Fernost hatte man keine Chance. Und der Vertrieb war auch mehr darauf ausgerichtet, über den Preis zu verkaufen, als Systemlösungen anzubieten. Aber wir sind ja alle eingegangen: Olivetti, pleite gegangen. Triumph-Adler ebenfalls. Das waren die größten Konkurrenten auf dem Büromaschinenmarkt, alle haben nicht überlebt.

Das Olympia Logo existiert aber noch. Es wurde an Fernost verkauft, doch davon hört man nichts mehr.

Jade HS: Wie haben Sie die Arbeit dort empfunden?

Pohl: Ich habe jetzt gerade in der letzten Zeit, im Zusammenhang mit diesem Projekt, mit alten Kolleginnen und Kollegen telefoniert. Übereinstimmend haben wir festgestellt, dass es das, was man heute Mobbing nennt, nicht gab. Das sind keine verklärten Erinnerungen, sondern das habe ich nie empfunden. Es wurde kollegial zusammengearbeitet – vorbildliche Kollegialität eben. Und auch die Streitereien mit dem Vertrieb und der Entwicklung sind nie bösartig geworden. Das gehörte einfach mit dazu. Alle waren stolz darauf, bei Olympia angestellt zu sein und an Hightech-Produkten mitzuarbeiten. Das war eine wirklich schöne Sache. Nicht nur ich erinnere mich gerne daran, sondern auch die alten Kollegen und Kolleginnen.

Jade HS: Wie haben Sie die Schließung wahrgenommen?

Pohl: Es war schon ein bisschen traurig. Ich habe es nur als Beobachter mitbekommen. Als die Sache endgültig zu Ende ging, wurden die Geräte, die noch da waren, verkauft. Man konnte dort hingehen und ich selbst habe auch einiges gekauft.

Es wurde eine sehr vernünftige Reihenfolge festgelegt. Wenn jemand Geräte haben wollte, gingen diese zuerst an potenzielle Nachfolgefirmen. Einige haben ein Softwareunternehmen gegründet, und andere, wie Enko, Hardware. Als nächstes hat die Fachhochschule einiges bekommen und schließlich frühere Betriebsangehörige, wie ich einer war. Wenn man dann durch die Halle 12 ging, wo früher die Bänder liefen, war das schon traurig. Alles abgebaut. Wie ein Schrotthändler ging man dadurch und kaufte etwas auf.

Jade HS: Weshalb sind Sie, obwohl Sie nicht mehr bei Olympia gearbeitet haben, 1991 zum Protest nach Frankfurt mitgefahren?

Pohl: Je mehr Öffentlichkeit, desto besser. Auch die Chance, dass die Firma mit anderen Produkten doch noch überleben kann, wird größer. Außerdem waren das meine früheren Kollegen und Kolleginnen und deren Arbeitsplatz. Ich hatte mittlerweile einen sicheren Arbeitsplatz bei der Hochschule.

Ein Sonderzug ist von Wilhelmshaven aus zum Protest gefahren. Da waren mit Sicherheit etliche hunderte Menschen dabei. Der Sonderzug fuhr nach Frankfurt und dort gab es einen Marsch durch die Innenstadt zum AEG Gebäude. Einen Fackelzug gab es auch. Ebenso gab es Proteste hier in Wilhelmshaven sowie eine Kundgebung auf dem Rathausplatz.

Die Proteste haben allerdings kaum etwas gebracht, obwohl so viele Menschen dabei waren. Nun ja – in Bezug auf die Abfindungen hat es schon etwas gebracht. Aber ich weiß nicht, inwieweit die Nachfolgefirmen noch Unterstützung bekommen haben.

Jade HS: Haben Sie noch eine besondere Erinnerung an die Zeit bei Olympia, woran Sie gerne zurückdenken?

Pohl: Ja, das Projekt der chinesischen Schreibmaschine. Das war etwas ganz Besonderes. Die Maschine ist technisch sehr interessant. Sie sah aus, als hätte sie eine normale Tastatur. Doch sie konnte einige tausend Zeichen ausgeben, auf jeden Fall über 4000. Die Zeichen wurden über die Tastatur eingegeben. Es gab einen chinesischen Professor, der das Verfahren erfunden hat. Um das zu begreifen, muss man Chinesisch können, denn es hing mit der Aussprache zusammen. Die chinesischen Zeichen wurden mit vier Buchstaben codiert, was man anhand der Aussprache lernen konnte. Es war aber nicht immer eindeutig, darum gab es eine Kathodenstrahlröhre in der Maschine. Da wurden dann die Möglichkeiten, also die möglichen Zeichen, die sich hinter diesen vier Anschlägen verbargen, angezeigt. Dann konnte man da durch scrollen und sagen, was gemeint ist.

Was auch noch interessant ist: Die Zeichen wurden nicht etwa, wie man es heutzutage selbstverständlich machen würde, einfach in einen dicken Speicher rein gepackt. Der Speicher war derart teuer, dass man das anders machen musste. Deshalb wurden die Zeichen nach einer Konstruktionsvorschrift zusammengesetzt. Dort gab es bestimmte Grundelemente. Man konnte sie beispielsweise drehen oder dehnen. Auf diese Weise schaffte man es, mit weniger Speicherplatzaufwand hinzukommen.

Das ist sozusagen die Methode, bei der mehrere tausend Zeichen einzeln aufgeführt werden mussten. Demgegenüber stand einfach die normale Tastatur. Dort wurden die Zeichen eben zusammengesetzt. Tragisch war allerdings, dass es natürlich mit erheblichem Entwicklungsaufwand verbunden war. Als die Entwicklung fertig war, waren die Speicher mittlerweile so billig geworden, dass man es auch hätte anders machen können.

Im Zusammenhang mit dieser Maschine hatte ich meine Dienstreise nach Shanghai, das war eine sehr spannende und schöne Zeit.

Jade HS: Herr Pohl, vielen Dank für das Gespräch!